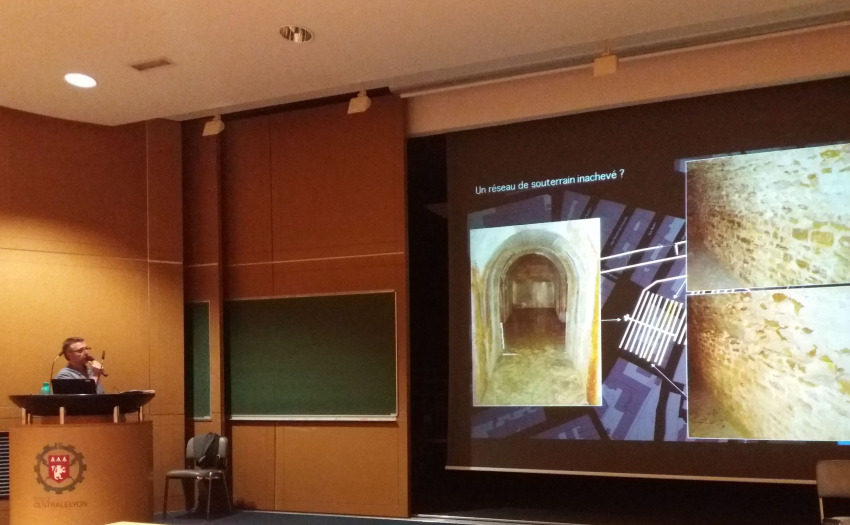

Cartographie des Arêtes de poisson de Lyon : des étudiants de l’ECL aux côtés du Service archéologique de la ville

Ces dernières années, le développement des outils numériques a accéléré le rapprochement entre archéologues et ingénieurs dans leur quête de vérités, historiques pour les uns et scientifiques pour les autres. La collaboration initiée en 2020 entre Centrale Lyon et le Service Archéologique de la Ville de Lyon autour de la numérisation et la modélisation des Arêtes de Lyon en est le parfait exemple. À l’initiative de Catherine Giraud-Mainand Coordinatrice Chaire Recyclage & Économie Circulaire à l’École Centrale de Lyon, ce partenariat a notamment permis à plusieurs étudiants de l’École de réfléchir en marge des matières habituellement enseignées et de développer leur regard critique supporté par des données scientifiques.

Ce que l’on sait des Arêtes de Poissons de Lyon

Les arêtes de poissons se présentent sous la forme de galeries souterraines d’environ 2 km de long, creusées dans la colline de la Croix Rousse. La première mention des arêtes de poisson apparaît au XVIIème siècle suite au creusement de la galerie d’alimentation de la fontaine de l’Hôtel de Ville. Cette galerie fut connectée au réseau des arêtes de poissons, ce qui nous fournit un terminus ante quem : les arêtes de poisson sont nécessairement...

1 Commentaire

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.